地表地下連起來 地質人才強起來——東華理工大學新工科建設探索紀實

http://m.10keji.com2020年08月25日 11:01教育裝備網

“簡直太神奇了!亮麗多彩的色調、透明動態化的立體顯示……地質體由表及里的構造一目了然。不僅如此,模型可以被任意切割,也可以動態漫游,真正達到了‘隨時看、隨處看、隨意看’的效果。”東華理工大學資源勘查工程專業大三學生鄧達振對老師首次在課堂上展示相山三維地質模型的場景至今記憶猶新。

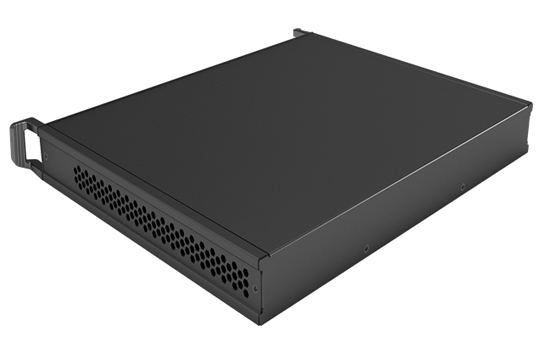

地質體和地質現象具有復雜性和多變性,無形中增加了授課難度。東華理工大學開發的三維地質模型展示平臺,將科研成果搬上了講臺,因其實用性強、操作簡單,受到學校師生廣泛歡迎。

近年來,東華理工大學相繼獲批全國首批“新工科”研究與實踐項目和全國首個旅游地學與規劃工程新工科專業,自此新工科建設在東華理工轟轟烈烈展開。“我們要始終高舉核、地兩桿大旗,充分發揮該新工科專業‘頭雁’效應,扎扎實實推進新工科建設,為服務國防建設和江西發展提供人才與科技的強大‘核動力’。”東華理工大學黨委書記柳和生表示。

向“地球深部”進軍

上個世紀末,“玻璃地球”計劃開始在澳大利亞實施,目的是應用地質、物探和三維可視化信息技術,使大陸表層“像玻璃一樣透明”,以便研究地球深部構造及演化、探明礦產資源儲存及對地質災害預警等,各國隨之掀起了新一輪深部探測的熱潮。

作為老牌地質院校,東華理工大學也吹響了“向地球深部進軍”的號角。該校探索出三維地質調查與建模技術剖析地下地質結構與鈾礦勘查,在其精度和應用效果方面走在了國際前沿。

“它具有二維平面圖無法比擬的優勢,其立體可視化表達方式使我們對地質深部構造一覽無余。”江西省核工業地質局261大隊能源礦產院副院長姚亦安說到三維地質模型時異常興奮,與此項技術結緣是在2013年,該隊在開展找礦項目時遇到了技術難題,因為探測至基底界面時,發現含礦條件并不好,他們曾一度失去了信心。

此時,東華理工三維地質調查與建模科技創新團隊為他們帶來轉機。依據地球物理探測數據和大隊多年鉆孔資料,該團隊利用三維地質調查與建模技術建立了三維地質模型。他們驚奇地發現:在基底更深處,構造交匯部位礦化比較集中,甚至會成群成組出現,且礦化品位比較好。同時,更為精準的礦化預測有效降低了“盲目”鉆探而產生的巨額成本。

依據該鈾礦勘查線索,該隊僅在二十一號礦帶的鈾礦開采量就從原來的100多噸飆升至10倍,經濟價值達數億元。這項技術還相繼被中國地質調查局發展研究中心、武警黃金部隊10支隊等20多家單位應用。2018年,在中國地質學會組織的成果鑒定會上,“相山火山盆地三維地質調查”項目成果被評價為“總體上達到國際先進水平,三維地質調查與建模技術等方面達到國際領先水平”。

發揚“地質人”精神攻堅克難

“上山背饅頭,下山背‘石頭’”,這是每一位地質人野外工作的“標配”。其間艱苦不僅僅是靠雙腳去記錄和丈量每一寸山川,也是對毅力的考驗。“山路崎嶇陡峭,叢林危險重重,能布置好探測儀器、采集到典型巖石樣品便是一件令人欣喜若狂的事。”該團隊野外調查負責人周萬蓬副教授感慨道。

為高效完成項目,克服學科之間交叉融合的難度,林子瑜教授硬是跨地質專業啃下了物探信息解譯這塊硬骨頭,融合多學科知識與物探人員一起對深部地質構造做出合理判斷。吳志春博士為熟練應用三維地質建模軟件,自學掌握計算機相關領域知識,如今30歲出頭的他已是一名響當當的三維地質建模專家了。

當時的本科生鄧福理現已是內蒙古核工業243大隊的骨干,當年無論是肩抗重物、包攬重活,還是通宵達旦整理數據,他始終樂此不疲。像這樣的團隊成員還有很多很多……

正是他們一步一個腳印、一批接續一批的攻克難關,為最終的項目成果奠定了堅實之基。團隊成員中有的已成長為江西省贛鄱英才555工程領軍人才、“雙千計劃”人才、青年井岡學者。

推動學科交叉融合和跨界整合

東華理工大學將科研成果搬上講臺的同時,還將其運用到了區域地質調查實習,首創了三維地質調查與建模實踐教學模式。這不僅讓學生掌握了先進技術和方法,還培養了其實踐能力、綜合運用知識的能力和創新能力。

雖然教學效果顯著,但新問題隨之而來。學校在實習之前未開設三維地質建模相關課程,學生缺乏多學科融合的綜合知識,且對建模軟件熟悉程度不夠,學生的實習難度和工作量大大增加。

此外,地殼中的地質體是從地表連續延伸到地下的,但由于目前的地質類專業分得過細,地面地質調查與深部地質結構解譯由不同專業人員各管一段,給地質體整體結構探索帶來困難,因此人才培養模式改革勢在必行。

為此,學校決定采用“4+3”本碩連讀培養方式,融合“地質學+地球物理勘探+信息技術”,構建新的教育模式,在資源勘查工程專業之下設立“三維地質調查與建模”新工科方向的同時,改造升級地球信息科學與技術專業,從而培養多學科交叉融合的新型深部地質調查和找礦勘探人才。

“學校要把新工科建設作為綜合改革的‘催化劑’,主動布局戰略性新興產業相關專業,推動學科交叉融合和跨界整合,培育新的交叉學科增長點,以實現學校人才培養和服務經濟社會發展的同頻共振。”東華理工大學校長孫占學說。

責任編輯:董曉娟

本文鏈接:TOP↑

首頁

首頁